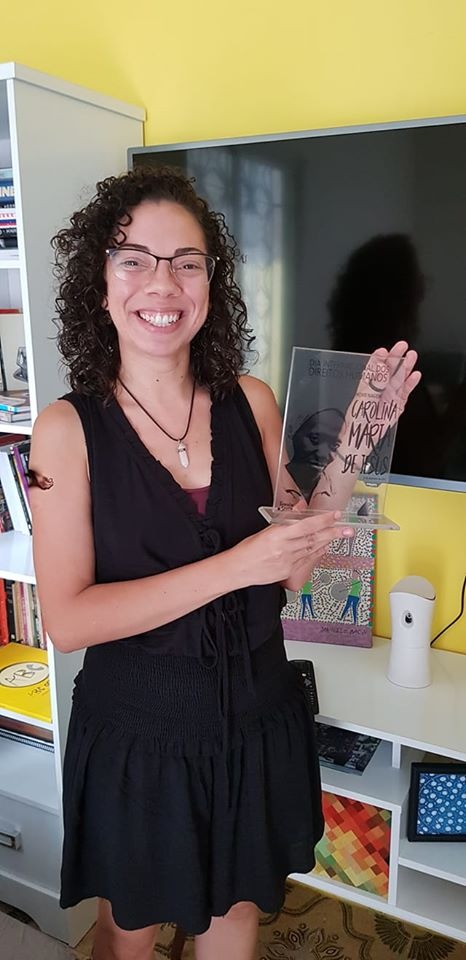

Gizele Martins, uma comunicadora mareense

Gizele Martins é uma comunicadora da cidade do Rio de Janeiro, moradora do Complexo da Maré, e militante dos direitos humanos. Atua na Comissão de Direitos Humanos da Alerj e também no Dicionário de Favelas Marielle Franco.

Autoria: Núcleo Piratininga de Comunicação.

Sobre[editar | editar código-fonte]

A história da família de Gizele Martins é semelhante à de muitos brasileiros que saíram do Nordeste em busca de melhores condições de vida nas cidades grandes do Sul/Sudeste. Seus bisavós, paraibanos, vieram para o Rio de Janeiro movidos pelo sonho e pela necessidade de achar um emprego. Acabaram chegando ao local em que hoje fica a Baixa do Sapateiro, no conjunto de favelas da Maré, no tempo de construção da Avenida Brasil. Seu avô, empregado em uma fábrica, morreu atropelado na grande via, quando ainda não tinha passarela. Hoje já são cerca de cem parentes espalhados pelas 16 favelas mareenses. “Fico imaginando o que significa para essa gente ver esse local crescendo tanto, lotado de casas e de pessoas. Foram eles que construíram os primeiros barracos, viram a favela ser aterrada e ganhar um nome. Hoje a Maré é gigantesca, cheia de problemas, mas também repleta de coisas boas e de melhorias. Isso é resultado de muita mobilização desses moradores, que lutavam por caixa d’água, postes de luz, meios de transporte”, avalia Gizele. Ela conta que inclusive tem um tio artista, Dito Félix, muito conhecido na história da Maré. Ele foi radialista e responsável por manter o vínculo com a música e a cultura nordestina. Em 22 de julho de 1985 nasceu Gizele, no Hospital Geral de Bonsucesso. Sua mãe tinha apenas 16 anos. Estava sozinha em casa, resolveu soltar pipa, levou um tombo e entrou em trabalho de parto prematuro, o que resultou nos problemas respiratórios que carrega até hoje. Como a mãe era muito nova, a menina acabou sendo criada pela avó, que trabalhava como diarista. Na verdade, acabou sendo criada por um grupo de pessoas. “Muitas vezes era minha tia quem cuidava de mim. Tinha ainda um revezamento entre as vizinhas e as próprias professoras, até o horário de minha avó chegar do trabalho. Posso dizer que foi uma criação coletiva, de comunidade, e que pude contar com a proteção e o cuidado da favela”.

"A melhor escola da vida"[editar | editar código-fonte]

Gizele lembra com carinho do tempo em que fez o antigo C.A. (Classe de Alfabetização, atual 1º ano do ensino fundamental) no CIEP Elis Regina. Lá o ensino era não apenas de tempo integral, mas também, na sua opinião, completo. Isso porque, além dos conteúdos que precisava adquirir, ela se alimentava, frequentava a biblioteca infantil e a cinemateca, além de participar das brincadeiras e dos debates em sala. Havia ainda o cuidado com a sala de aula, que ficava sob a responsabilidade das crianças. Também cuidavam uns dos outros, compartilhando materiais quando algo faltava e aprendendo a conservar bem os livros, pois sabiam que no ano seguinte eles seriam passados a outros estudantes. “Foi a escola que me ensinou a coletividade”, afirma. Quando Gizele tinha 14 anos e cursava a sexta série, a mãe faleceu. Teve que cuidar dos irmãos e ajudar a avó financeiramente. Além de estudar e ajudar em casa, passou a trabalhar com telemarketing à noite. Já no antigo segundo grau, foi para a escola estadual Olga Benário Prestes, onde sentiu o impacto da ausência do Estado brasileiro na garantia de direitos básicos, como o da educação. Além dos problemas na estrutura das escolas, passou meses sem aula devido à greve dos professores da rede pública, com baixos salários e péssimas condições de trabalho. Foi então que conheceu, a convite de uma amiga, o curso de pré-vestibular comunitário do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM). Descobriu que, ao contrário do que diziam para ela até então, pobre também podia fazer faculdade.

O encontro com o jornal ‘O Cidadão’[editar | editar código-fonte]

Tentou diversas vezes o vestibular, mas precisava lutar contra a insegurança e a baixa autoestima. Foi no CEASM, que frequentava de domingo a domingo, que conheceu o jornal comunitário “O cidadão”, da Maré. Logo entrou para a equipe, entendendo que todo mundo pode ser comunicador comunitário, sem precisar de formação para isso. Foi quando começou a desenvolver a habilidade e a afinidade com o texto escrito. Sua primeira tarefa no jornal foi a seção “Boca no trombone”, uma editoria dedicada às denúncias dos moradores. Precisava, então, rodar a Maré toda, conversar com todo mundo, ouvir suas reclamações e publicá-las, sempre chamando a responsabilidade da Associação de Moradores, CEDAE, Light, Prefeitura... “Foi aí que surgiu a paixão pelo jornalismo. Foi aí também que pude circular pelos becos e vielas da Maré, conhecer melhor o lugar onde sempre morei e a riqueza das histórias daquelas pessoas. Era tudo muito bem diferente do que ouvia pela mídia”, lembra. Ficou evidente, para ela, a importância da comunicação comunitária como uma forma de, além das denúncias, valorizar essas localidades. Foi nessa época que conheceu o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC), por meio do Leon Diniz, professor de geografia do CEAT e do pré-vestibular popular do CEASM. Fez o curso de comunicação popular do NPC, e aí começou o contato com os movimentos sociais e com livros de esquerda. Durante as aulas, conversava e via a importância de pautas pela educação e saúde públicas, violência policial, sindicatos, ocupações urbanas, direito à moradia e, claro, a favela para além dos estereótipos.

Experiência universitária: episódios de preconceito[editar | editar código-fonte]

Depois de três anos e meio de pré-vestibular, foi aprovada para jornalismo na PUC e Letras na UERJ. Como o curso da estadual era o dia inteiro, e Gizele ainda precisava ajudar em casa, acabou optando por comunicação social na PUC, cujo horário era diurno (7h às 13h). A primeira dificuldade: a matrícula, que custava o valor da mensalidade – na época mais de mil reais. Depois de uma série de dificuldades, conseguiu apoio do vice-reitor de assuntos comunitários para cobrir esse gasto. Na PUC, a convivência com os outros alunos e os professores não foi fácil. A desigualdade de renda e a diferença de oportunidades resultavam em obstáculos durante o curso. Tinha professor, por exemplo, que só passava textos e filmes em inglês. Já outros, em reuniões de pauta, sempre incluíam a favela na editoria da segurança pública, ao que Gizele sempre questionava. “Favela é perfil, é música, é cultura, educação, transporte, cidade, memória... É muita coisa. O que vocês estão fazendo é racismo”, costumava responder. Dos episódios de preconceito vividos ali, um, que ocorreu perto de se formar, ficaria marcado em sua memória e na história da universidade. Na disciplina “Laboratório de jornalismo impresso”, o trabalho final era uma grande reportagem sobre temas que sensibilizavam os alunos. A cada aula a pauta era debatida em conjunto, e Gizele decidiu tratar do direito à moradia e das remoções que estavam ocorrendo na cidade. Além das vítimas, pesquisadores e representantes da Prefeitura foram entrevistados. O trabalho foi entregue no dia marcado. Dias depois, como retorno, um balde de água fria. A professora, Marília Martins, disse que Gizele não merecia se formar com um diploma da PUC-Rio, porque defendia invasores e criminosos. O máximo que merecia era uma “cadeia de luxo”. Esse acontecimento teve grande repercussão: notas de repúdio na época circularam, inclusive pela chamada “grande mídia”. Os alunos da disciplina se mostraram solidários. Uma rede de apoio logo foi formada, para divulgar o caso, prestar solidariedade a Gizele e incentivá-la a não desistir de concluir o curso. “Nesses últimos seis meses, não fiquei um momento sequer sozinha na PUC”, lembra. Com seis meses de atraso, foi aprovada com um trabalho de conclusão sobre a cobertura dos casos de assassinato de Matheus Rodrigues Carvalho, de 8 anos, e Felipe Correia de Lima, 17 anos, na Maré. Na monografia, ela analisou a cobertura do jornal comunitário “O cidadão” em contraponto à criminalização das vítimas lida em jornais de grande circulação, como o “Extra”.

Entre as violações, o sindicato e a militância[editar | editar código-fonte]

Hoje Gizele trabalha na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, fazendo atendimento a quem sofre violação de direitos. Sempre procura transmitir sensibilidade, acolhimento e confiança, pois acaba se identificando com muitas das histórias que chegam até ela. Também, por ter contato com movimentos sociais de favelas, acaba fazendo uma ponte entre as vítimas e grupos de defesa dos direitos humanos. Além da atuação em defesa dos direitos humanos, Gizele trabalha como jornalista no Sindicato dos Trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro (Sintifrj), onde exerce sua profissão. Possui, ainda, coluna fixa no jornal “Brasil de Fato”, onde pode abordar os temas de seu interesse. Na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), em Duque de Caxias, cursou e concluiu o mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Finalmente, pôde sentir afinidade com o tema, com os professores e demais alunos. Na dissertação, apresentada em 2018, abordou a censura que a ocupação do Exército impôs aos comunicadores da Maré em 2014, ano de Copa do Mundo. Aprovada com nota máxima, a dissertação foi publicada em livro, intitulado "Militarização e censura: a luta por liberdade de expressão na favela da Maré"(Ed. NPC, 2019). Debates, palestras, cursos e uma intensa militância em prol da comunicação comunitária. Tudo isso leva Gizele a rodar o Brasil e diversos outros países para falar de temas como favela, luta contra o apartheid, militarização, racismo, mulheres, comunicação, direitos humanos... “Nessas viagens, vi que os problemas não estão só nas favelas do Rio, no Brasil ou na América Latina. Os ataques e violações são mundiais, assim como existe resistência em tudo que é canto. Estar em contato com outros movimentos me traz um alívio imenso porque a gente vê que as lutas são muitas. É preciso internacionalizá-las e divulgá-las”.

E é para isso que Gizele tem dedicado sua vida.